A differenza dei produttori americani, alcuni dei quali hanno sviluppato per primi i motori a sei cilindri a V all’inizio degli anni ’60, e delle aziende europee, che hanno iniziato a produrre in serie i motori V6 negli anni ’70 (il primo, tra l’altro, è apparso nel 1950, dalla Lancia), i giapponesi sono rimasti indietro con i loro motori con una configurazione dei cilindri simile. Fino ad allora non ce n’era bisogno sul mercato interno e negli Stati Uniti Toyota, Nissan e altre case automobilistiche simili si accontentavano di motori compatti a quattro cilindri, che, tra l’altro, li resero molto popolari in quel Paese. La situazione cambiò negli anni ’80, quando il Giappone ebbe i fondi per investire in costose modifiche ai modelli più popolari. Inoltre, i leader del mercato giapponese stavano preparando un “intervento” in Nord America. Era giunto il momento dei “sei cilindri” a V. Guardando al futuro, diciamo che alcuni di essi, progettati negli anni ’80 e ’90, sono ancora in servizio. Vengono “sostituiti” e selezionati come propulsori per vari tipi di attrezzature. Altri hanno lasciato la scena solo di recente e hanno cessato la produzione. E ce ne sono persino alcuni ancora in produzione. In generale, sono praticamente non modificati, ma comunque molto, molto rispettabili.

Il primo motore a sei cilindri a V

Nissan si è distinta non solo per aver creato motori in linea di potenza discreta negli anni ’60. Infatti, è stata la prima azienda a progettare un motore V6 giapponese prodotto in serie. Ciò è avvenuto nel 1983.

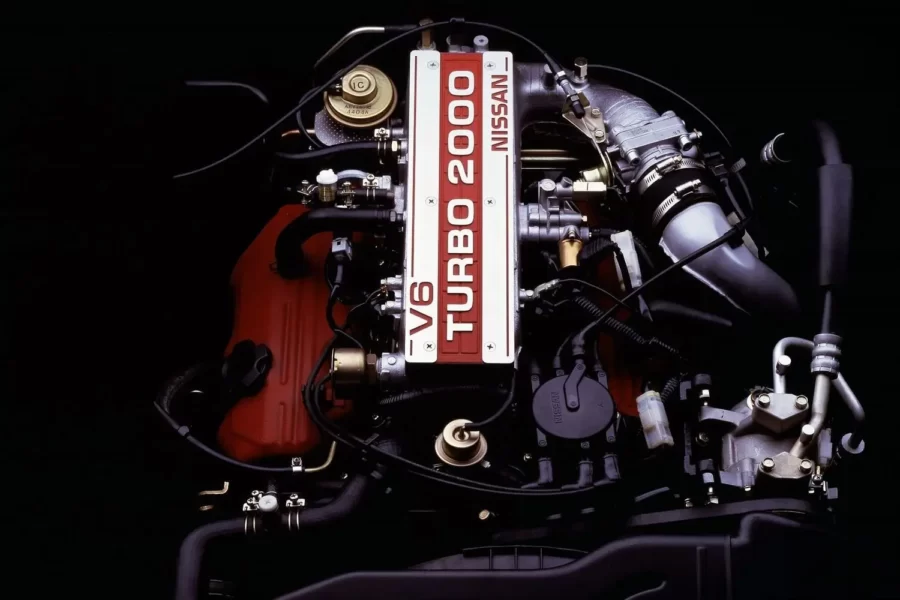

Serie VG2

In questa linea mancava la versione da 2,5 litri tipica dei costruttori di motori giapponesi. Tuttavia, nel giro di un paio d’anni, Nissan introdusse le versioni aspirate e turbo del VG20 da 2,0 litri (115-210 CV) e del VG30 da 3,0 litri (140-230 CV). Erano disponibili versioni SOHC e DOHC, mentre il motore “più vecchio” era disponibile con carburatore e iniezione singola. I motori erano montati su una vasta gamma di coupé, minibus e berline di classe E, sia a trazione posteriore (Gloria) che a trazione anteriore (Bluebird Maxima). Alla fine degli anni ’80 fu introdotto il VG30DETT con doppio turbo (300 CV, nella foto sotto), seguito dal VG33 (170-210 CV) nella seconda metà degli anni ’90. Nella sua versione più potente, questo V6 equipaggiava esclusivamente SUV come il Pathfinder/Terrano e il minivan Elgrand. È interessante notare che il VG20DET e il VG30DE erano già dotati di N-VCT (Nissan Variable Timing Control) alla fine degli anni ’80. Si trattava di un sistema di controllo della fasatura delle valvole basato sulla rotazione dell’albero a camme.

In ghisa, a bassa potenza, soprattutto nelle versioni di grande cilindrata, i “sei cilindri” VG non presentano praticamente alcun inconveniente. Grazie alle loro dimensioni di riparazione, hanno percorso e continuano a percorrere oltre 500.000 km. Come era tradizione all’epoca, le valvole non entrano in contatto con i pistoni in caso di rottura della cinghia di distribuzione. I motori stessi si avviano bene a freddo. L’unica cosa che gradivano era la stessa benzina delle unità “più vecchie”. E anche olio pulito, che quando perdeva la sua qualità, prima di tutto “uccideva” i compensatori idraulici delle valvole. È persino un po’ triste che, sotto l’influenza delle tendenze generali, questi motori V6 abbiano ceduto il passo ad altri “sei cilindri”.

La risposta “popolare”

La serie VZ

La serie VZ di Toyota è stata sviluppata in risposta alla concorrenza. Secondo varie fonti, è apparsa nel 1987 o nel 1988. Con Nissan, tutto è chiaro. Anche Honda, Mazda e Mitsubishi hanno creato i loro motori V6 compatti prima di Toyota, nel 1985-86. L’azienda stava recuperando terreno e affrettandosi… È possibile che questo sia il motivo per cui i motori a V erano considerati capricciosi per gli standard dell’epoca.

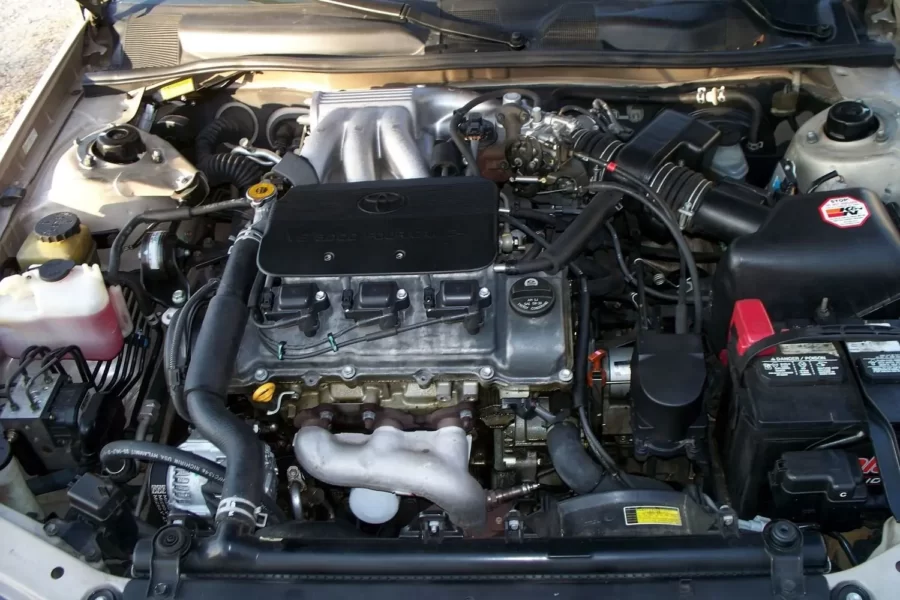

Il 1VZ-FE (2,0 L, 140 CV) e il 2VZ-FE (2,5 L, 160 CV, nella foto sopra) erano stati progettati per le autovetture. Entrambi soffrivano di carenza di olio anche quando l’astina di livello indicava metà del livello. Si surriscaldavano fino al punto di ebollizione e facevano saltare le guarnizioni o addirittura crepavano le testate. Naturalmente, gran parte di questo può essere spiegato dalla mancanza di cultura nella loro gestione in Russia. Tuttavia, la stessa Toyota ha riconosciuto la capricciosità dei motori. Soprattutto perché la Camry V20 e la V30 (la seconda è più conosciuta nel nostro paese; la versione Prominent è a destra) erano l’esempio opposto: affidabili “quattro cilindri” 4S e 3S.

Di conseguenza, entrambi i VZ durarono solo pochi anni. Furono sostituiti dal 4VZ-FE da 2,5 litri con 175 cavalli, ma anche questo non durò a lungo. Il 3VZ-FE da 3,0 litri e 185 cavalli fu installato sotto il cofano della Camry, della Windom e della Lexus ES300, ma non durò molto più a lungo. Per inciso, era derivato dal motore SOHC 3VZ-E, destinato ai SUV Hilux Surf/4Runner. Quest’ultimo durò più a lungo, ma solo perché i motori “a benzina” per SUV erano costruiti su base residuale. Per inciso, fu anche criticato per il suo regime di temperatura instabile. La famiglia fu riabilitata solo con l’arrivo del 5VZ-FE da 3,4 litri.

Qui non c’è alcun orientamento verso le autovetture! Il “sei” è stato installato solo sulla Hilux Surf/4Runner nelle carrozzerie N180 e 210, sulla TLC Prado 90 e 120, sul minivan Granvia e sul pick-up Tacoma degli stessi anni di produzione e sulla Tundra di prima generazione. Aveva ancora un blocco in ghisa e un sistema di distribuzione a cinghia. Sviluppava solo 185 CV, che, considerando la sua cilindrata, era quasi la potenza più bassa tra tutti i motori VZ (solo il 3VZ-E con SOHC aveva meno potenza). Tuttavia, è ovvio che l’equilibrio termico è stato ottenuto grazie all’introduzione di un radiatore dell’olio, una ventola modificata e un’iniezione di carburante parzialmente fasata.

In ogni caso, non si parlava più di surriscaldamento. Allo stesso tempo, il 5VZ non presenta altri inconvenienti. Per questo motivo, e grazie al suo peso ridotto, viene spesso scelto per l’installazione in “cutlet” da trofeo. I singoli componenti elettrici sono impermeabili, l’unità di controllo è montata sotto il tetto e il motore “galleggia” nei guadi, dimostrando una potenza sufficiente sui tratti ad alta velocità, che non si trova nei motori giapponesi e tedeschi altrettanto affidabili ma più deboli sviluppati negli anni ’80 e ’90. È interessante notare che negli Stati Uniti è installato anche su SUV modificati. A volte insieme a compressori che aumentano la potenza fino a 300 CV o più.

Un altro vantaggio, la compattezza, ha determinato la popolarità civile del 5VZ. Con un angolo di blocco di 60 gradi, questo V6 è già popolare quanto il SWAP V8 1UZ (che ha un angolo di 90 gradi). Beh, non ha senso confrontare la forma a V in lunghezza con un’altra icona, il JZ: tre cilindri non sono sei.

Un allontanamento dalle radici

Nonostante nella prima metà degli anni ’90 i motori principali fossero unità pesanti in ghisa di vecchia generazione, Toyota stava già iniziando a pensare in nuove categorie. La prima manifestazione di ciò fu la serie M V6.

1MZ-FE

Questi motori a V, o più precisamente il 3.0 litri 1MZ-FE (190-195 CV, prima foto sopra), apparvero nel 1993. Furono installati sulla Camry XV10 e sulla Lexus ES300 per il mercato americano, nonché sulla Windom e sulla Avalon per il mercato giapponese. All’inizio queste auto erano disponibili solo in numero limitato, quindi abbiamo iniziato a conoscere tutte le sfumature del funzionamento dei motori “M-Z” solo negli anni 2000. Nel frattempo, il 1MZ (nel 1998 è stato aggiunto il VVT-i, aumentando la potenza a 210-215 CV ), il 2. 5 litri 2MZ-FE (200 CV) e il 3,3 litri 3MZ-FE (225 CV) sono diventati i principali motori di punta per i modelli di fascia media – berline, crossover, minivan e il minibus Alphard – per un decennio e mezzo.

Con un sistema di distribuzione a cinghia, le valvole entravano in contatto con i pistoni se la cinghia si rompeva. Dopo 150.000 km, i fasatori potevano guastarsi. I sensori di composizione della miscela e le sonde lambda potevano “volare via”. I radiatori perdevano. Peggio ancora, mentre lottava con condizioni di temperatura non ottimali sul VZ, Toyota tornò allo stesso problema sul MZ. Non era raro che il “sei” bollisse, causando la deformazione della testata posteriore. Inoltre, strappava anche i filetti dei prigionieri dal blocco. E questi motori V6 erano molto sensibili alla pulizia dell’olio (cosa che ora è abbastanza naturale, ma all’epoca era considerata una rivelazione). Anche piccoli ritardi e l’uso di lubrificanti surrogati o “non conformi” causavano l’incollaggio degli anelli, la formazione di depositi attivi “cioccolato” e, nel peggiore dei casi, l’intasamento dei canali dell’olio. Allo stesso tempo, gli M-Zeta sono in grado di raggiungere i 300.000 km o più. Ma spesso diventano ostaggio delle condizioni russe a metà o a due terzi di quel chilometraggio. Purtroppo sono ufficialmente usa e getta, anche se possono essere ricostruiti e revisionati con parti non originali. Per quanto riguarda l’“uso improprio”, alla fine degli anni ’90, TRD ha offerto un compressore per il 1MZ, che sviluppava 242 CV. Tuttavia, questi “sei cilindri” non sono utilizzati in nessuna forma di sport motoristico o SWAP nel nostro paese. Sono troppo delicati!

Nuovi prodotti di successo

Ma ecco il paradosso: allo stesso tempo, Nissan ha sviluppato la serie successiva di motori a V, che alla fine hanno superato l’MZ in termini di affidabilità e si sono dimostrati piuttosto buoni anche rispetto agli antichi motori VG. In quest’ultimo caso, ovviamente, con alcune modifiche per adeguarsi alle tendenze dell’epoca in cui sono stati progettati. Stiamo parlando del VQ.

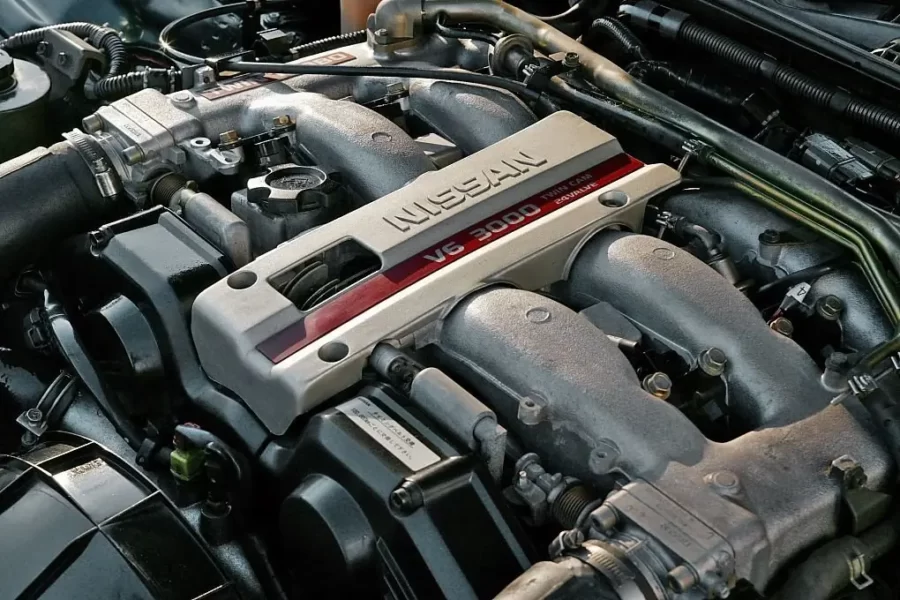

L’unica cosa che il VG e il VQ avevano in comune era l’angolo del basamento di 60 gradi. In quest’ultimo caso, era fuso in alluminio, era utilizzato un sistema di distribuzione a catena e non esistevano versioni SOHC. Allo stesso tempo, nel 1994 e nell’anno successivo, furono introdotti i motori VQ da 2,0, 2,5 e 3,0 litri (150-230 CV), oltre al VQ30 disponibile anche in versione sovralimentata (270 e 280 CV). Tuttavia, queste generazioni di “sei cilindri” avevano un’altra cosa in comune: il VQ divenne anche un motore versatile. È stato installato sia trasversalmente (ad esempio nella Cefiro/Maxima) che longitudinalmente (ad esempio nella Cedric/Gloria).

All’inizio degli anni 2000 sono state introdotte le versioni da 2,3 e 3,5 litri, oltre a un VQ30DETT sportivo biturbo con una potenza di 480 CV.

VQ35DE

Il VQ35DE (228-300 CV) è diventato ancora più versatile, essendo stato installato in due dozzine di modelli diversi, come la coupé 350Z, il crossover Murano e il minivan Quest.

Ma Nissan non si fermò qui. All’inizio degli anni 2000, un motore sei cilindri da 2,5 litri fu dotato di un turbocompressore e, a metà del decennio, il VQ35DE fu modificato appositamente per i SUV con una corsa del pistone maggiore, diventando il VQ40DE (260-275 CV). Nella seconda metà degli anni 2000, sono stati sviluppati i motori VQ25HR, VQ35HR e VQ38HR esclusivamente per uso longitudinale. Questi motori erano dotati di fasatori, anche sugli alberi a camme di scarico, e avevano una potenza superiore alle versioni DE, compresa tra 218 e 400 CV. Allo stesso tempo, è stata creata un’altra variante: il VQ37VHR (332-350 CV). Era dotato di VVEL (Variable Valve Event and Lift), un sistema per modificare la fasatura delle valvole e regolare l’alzata delle valvole.

Le versioni DD, con cilindrata di 2,5 e 3,0 litri e iniezione diretta di carburante, si distinguono dall’intera gamma VQ. Sono state sviluppate ancora di più (di 5-30 CV) rispetto ai motori DE convenzionali. Tuttavia, all’inizio hanno causato preoccupazione a causa di possibili problemi con il sistema di alimentazione. Come si è scoperto in seguito, il NEO-Di di Nissan non è peggiore del GDi di Mitsubishi o del D4 di Toyota. Con una buona benzina e l’aggiunta di additivi lubrificanti al carburante, può funzionare per anni. Ciononostante, l’azienda lo ha rapidamente abbandonato. L’iniezione diretta è durata solo una generazione, ad esempio sulla Skyline V35 e sulla Cedric/Gloria Y34. Tuttavia, l’azienda è recentemente tornata al NEO-Di: i crossover Pathfinder e Infiniti QX60 aggiornati sono equipaggiati con il VQ35DD da 288 e 299 CV.

Opinione editoriale

Nel creare il VQ, l’azienda si è ispirata ai vecchi principi di progettazione dei motori. Allo stesso tempo, i motori incorporavano quasi tutti i problemi caratteristici di Nissan. Ci sono molti aspetti che non piacciono. Ma i fan del marchio (e non solo loro) possono ragionevolmente affermare che il VQ è uno dei pochi motori che non solo è ancora in produzione, ma dimostra anche una durata impressionante. Sono d’accordo!

Ad esempio, non ricordo quando hanno dovuto cambiare la catena di distribuzione. Non prima di 250.000 km, questo è certo. Anche i motori da 2,0 litri della serie sono pronti per superare i 400.000 km. È difficile parlare di chilometraggio massimo, perché la carrozzeria si deteriora prima (anche questo è un tratto tipico di Nissan). In generale, l’hardware è estremamente resistente.

Spesso i motori VQ non durano a lungo nelle stesse mani perché le persone si stancano dei continui guasti elettronici. I sensori dell’albero a camme e dell’albero motore e i misuratori di flusso d’aria funzionano male. L’isolamento si rompe e il cablaggio si arrugginisce. C’è stato un caso in cui è stata sostituita la frizione e dopo di che il motore non si avviava, anche se non c’erano segni sul volano. L’abbiamo reimpostato sui vecchi segni e si è avviato. Misterioso.

Sul VQ25DD, Nissan ha inspiegabilmente confuso i fasatori, installandone alcuni con azionamento idraulico e altri con azionamento elettrico. Va bene, sono affidabili. Proprio come i componenti NEO-Di. Se alimentati con benzina normale, possono funzionare per anni. Con l’avvento del carburante di alta qualità, è scomparso un altro problema: la carbonizzazione dell’EGR, che prima doveva essere pulita letteralmente ogni 10-15 mila km. E non solo: anche i canali nella testata. Ma, diciamo, anche dopo aver lavato il corpo farfallato, è necessario regolarlo nuovamente. Bisogna avviare il motore con la candela rimossa e poi sostituire la bobina. Inoltre, si guastano anche a causa dell’usura delle candele. Questo non accade, ad esempio, con Toyota. In generale, secondo la mia opinione soggettiva, il VQ25DD ha prestazioni inferiori rispetto al 1JZ-FSE. E in termini di hardware, almeno un motore della gamma, il VQ35DE, ha riservato ripetute sorprese. Dopo che il bocchettone del collettore è stato danneggiato, della polvere ceramica è stata soffiata nei cilindri. Tuttavia, anche in questo caso sorgono interrogativi sull’elettronica, che non ha garantito la normale combustione della miscela. E anche sulla qualità del carburante e sul funzionamento: potrebbero esserci stati danni meccanici al convertitore catalitico.

Autovetture per sé, fuoristrada per il mondo intero

Anche Mitsubishi amava i motori a sei cilindri a V. È un peccato che alcuni di essi non siano durati molto, non più di un decennio.

6A1

La serie 6A1 ha debuttato nel 1992 e l’ultimo motore ha lasciato il cofano nel 2003. Alcuni motori sono durati meno di cinque anni. C’erano quattro varianti in termini di cilindrata: 1,6, 1,8, 2,0 e 2,5 litri (140-180 CV). Inoltre, erano disponibili le consuete opzioni SOHC e DOHC e, naturalmente, la sovralimentazione. I turbocompressori gemelli erano montati sul 6A12 da 2,0 litri (215-240 CV) e sul 6A13 da 2,5 litri (280 CV, nella foto sopra). È stato quest’ultimo a sopravvivere sulla Galant VR-4 fino all’inizio di questo secolo. Tuttavia, il 6A12 aspirato ha continuato a vivere per un po’ in vari modelli Proton, ma questa è già una storia di licenze.

Sfortunatamente, né questa modifica sovralimentata né la Mirage, la Lancer e altre FTO, che ci hanno dato una buona occasione per conoscere il 6A1, hanno avuto successo nel nostro mercato. Cioè, le auto sono state vendute, ma la gente preferiva i semplici “quattro cilindri”. Quindi ci limiteremo a fornire alcune informazioni generali. Ghisa, con compensatori idraulici, rottura della cinghia, piegatura delle valvole. MIVEC: al di sopra di ogni sospetto.

D’altra parte, altri motori Mitsubishi a V, il 6G7 e il Cyclone, apparsi nel 1986, sono stati studiati a fondo. Tuttavia, ci sono ancora alcune lacune nelle nostre conoscenze. Il 6G71 da 2,0 litri è ancora una volta praticamente sconosciuto. È stato installato sulla Galant “quadrata”, sulla Diamante e sulla Debonair ed è uscito di scena all’inizio degli anni ’90. Si può solo supporre che tutte le sue caratteristiche fossero identiche alle sfumature del 6G73 da 2,5 litri e del 6G72 da 3,0 litri.

6G73

Il 6G73 (170-200 CV) era destinato alla Galant e alla Diamante e, dato che all’epoca MMC collaborava con Chrysler, anche alcune delle autovetture di quest’ultima montavano questo motore. Il 6G72 (nella foto sopra al centro) ebbe un impiego molto più ampio: Diamante e Debonair, GTO coupé, compresa una versione da 280 CV con doppio turbo, Delica e Pajero, le stesse berline e minivan Chrysler e alcuni modelli Hyundai e Proton. Erano disponibili versioni DOHC e SOHC (150-225 CV), quest’ultima con configurazioni a 24 e 12 valvole. Il 6G72 è un motore di lunga durata, essendo stato prodotto per 31 anni. In Russia, la quarta generazione della Pajero è stata recentemente venduta con questo “sei cilindri”.

6G74

È interessante notare che MMC ha ora optato per questo buon vecchio “cavallo di battaglia” piuttosto che per i più recenti e potenti 6G74 (3,5 l, 190-240 CV) e 6G75 (3,8 l, 210-265 CV). Ci sono delle ragioni per questa scelta. No, il 72 non è perfetto. Sulla Delica e sulla Pajero a cinque porte in città, può consumare più di 20 l/100 km. Dopo 60-80 mila km, è necessario pulire il collettore di aspirazione, poiché il motore è sensibile alla contaminazione. Allo stesso tempo, sarà necessario sostituire le guarnizioni dell’albero a camme e le guarnizioni del coperchio delle valvole. I meccanici inesperti possono danneggiare il tenditore durante la sostituzione della cinghia di distribuzione. I compensatori idraulici, che possono durare fino a 200.000 km, vengono facilmente e logicamente distrutti da olio vecchio o di scarsa qualità.

Ma il 6G74 è molto più problematico nel funzionamento. Non si tratta nemmeno dell’iniezione diretta che il motore ha ricevuto nel 1997. Tuttavia, come tutti i motori con iniezione simile, richiede benzina di buona qualità e additivi lubrificanti. È un peccato che l’unità soffra di guasti elettrici, in particolare ai sensori dell’albero a camme e dell’albero motore. Il corpo farfallato deve essere pulito due volte più spesso rispetto al 6G72. Inoltre, non è molto ecologico: sebbene più potente del 6G72, non gestisce altrettanto bene il pesante Pajero. Il 6G75, apparso nel 2003, non presenta nessuno di questi problemi. Ha però i suoi svantaggi: gli alberi di trasmissione nel sistema di variazione della geometria di aspirazione si rompono. Le viti cadono nei cilindri… È conveniente controllare i dispositivi di fissaggio quando si sostituiscono le candele, quando viene rimosso il collettore di aspirazione.

Honda e praticità: sinonimi?

Ricordate i motori a V della serie C di Honda? Negli anni ’90, purtroppo, erano disponibili solo sporadicamente.

C20A, C25A, C27A

I motori C20A, C25A, C27A e C20AT (145-190 CV) sono stati tra i primi motori con VGT (turbocompressore a geometria variabile) e sono stati installati sulla Legend. Il V6 da 2,7 litri è stato utilizzato anche sull’Acura e sulla Rover 827, basata su una berlina Honda. All’inizio degli anni ’90 sono comparsi i motori a sei cilindri C30A, C32A e C32B (nella foto sotto) e C35A (200-290 CV). Qui c’era una chiara divisione: una coppia di motori era offerta esclusivamente per le versioni “civili” Inspire/Saber e Legend. Il C30A e il C32B erano destinati esclusivamente alla NSX.

Su questo modello leggendario, la Legend e la serie C di Acura continuarono a vivere fino alla metà degli anni 2000. Tuttavia, in Russia, a causa della rarità di tutte queste auto, i motori della serie C rimasero sconosciuti. Si dice anche che avessero un rivestimento delle pareti dei cilindri in Nikasil, noto per essere altamente suscettibile alla distruzione da parte dello zolfo presente nel carburante.

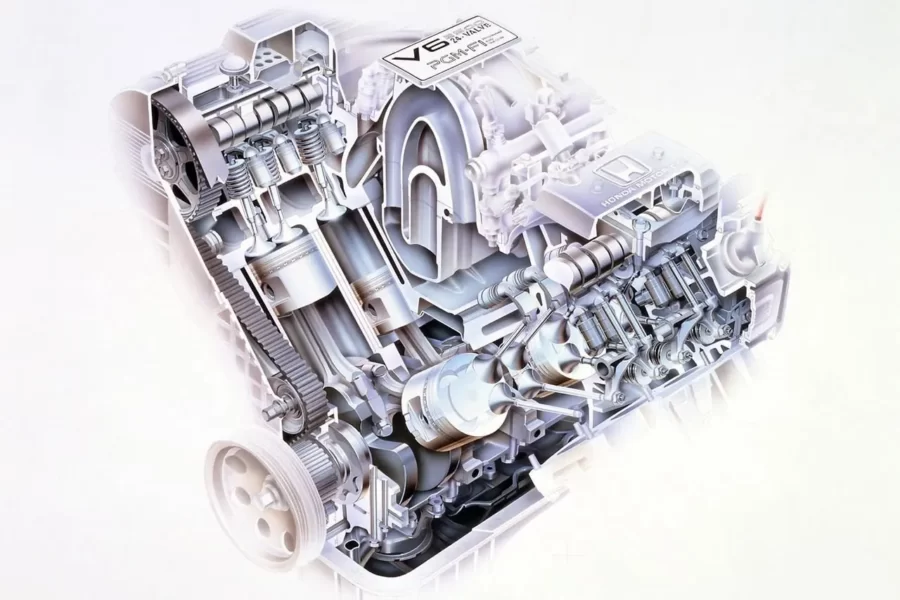

I motori a V della serie J, apparsi nel 1996, ricevettero le consuete camicie in ghisa con blocco in alluminio. Questi motori sono ben noti.

J25A, J30A e J32A

I modelli J25A, J30A e J32A (200-260 CV) sono ormai un ricordo del passato per Honda. Sono stati lanciati nel 1996-99 e sono gradualmente scomparsi dal mercato all’inizio e alla metà degli anni 2000. Sono stati installati su molti modelli di autovetture Honda e Acura: Accord, Inspire/Saber, Odyssey, ecc. Il J35 (210-310 CV), le cui prime versioni furono introdotte nello stesso anno, il 1999, era inizialmente destinato agli stessi modelli. Successivamente, però, fu utilizzato nel crossover Pilot e nel pick-up Ridgeline. L’ultimo membro della famiglia, il J37 (300, 305 CV), debuttò nel 2007. Sia questo che il J35 sono ancora in produzione.

I motori J hanno un angolo di sterzo tradizionale di 60 gradi e una trasmissione a cinghia dentata, cosa insolita al giorno d’oggi. Specifici per i motori Honda, anche nelle versioni più recenti, questi V6 hanno un albero a camme in ciascuna testata e un sistema VTEC convenzionale, che regola solo l’alzata delle valvole e la durata dell’apertura. In altre parole, non c’è rotazione dell’albero a camme.

Opinione editoriale

Sviluppati a metà degli anni ’90, sono ancora in produzione e difficilmente scompariranno dai vani motore di molti modelli Honda e Acura nel prossimo futuro. Ciò dimostra che gli ingegneri dell’azienda hanno ideato un motore di grande successo. Sono stati aggiornati più volte: sono stati apportati miglioramenti alle testate e alle fasi, in particolare è stata modificata la posizione delle valvole VTEC e il rapporto di compressione. È interessante notare che nelle specifiche europee e americane i motori hanno indici alfanumerici aggiuntivi A1, A2, A3, Z, ecc. In Giappone, tutte le versioni dei motori hanno lo stesso nome.

Tuttavia, esistono differenze fondamentali tra loro. Fino al 2003, il VTEC era utilizzato solo su entrambe le testate. Successivamente sono apparse versioni con VTEC su una sola testata. Allo stesso tempo, sui modelli J30 e J35 è apparso il VCM (Variable Cylinder Management), un sistema che disattiva tre cilindri in condizioni di carico ridotto. Premetto subito che si tratta di un sistema fondamentalmente affidabile. L’unico problema ad esso associato riguarda solo il J35 e un modello specifico, il Pilot. Il blocco valvole ha diverse parti separate da guarnizioni. Con il tempo, inizia a perdere e allaga il generatore situato sotto.

A partire dal 2003, il J35 ha rivelato un’altra caratteristica spiacevole, tipica dei “quattro” della serie K. Esistono versioni del motore in cui due valvole vengono aperte dalla stessa camma e, a circa 200.000 km di carico, iniziano a usurarsi. Purtroppo, la qualità dell’olio, la sua sostituzione tempestiva o, per esempio, lo stile di guida non possono influire in modo significativo sulla durata del metallo dell’albero a camme. E le conseguenze possono essere disastrose: particelle solide entrano nella coppa dell’olio e danneggiano la pompa dell’olio. È chiaro cosa questo possa significare per il motore.

Tutti i motori presentano perdite da sotto la pompa dell’olio. Quando si sostituisce la cinghia di distribuzione per la prima volta, vale la pena sostituire la guarnizione (le guarnizioni per i gruppi sono prodotte principalmente negli Stati Uniti e la gomma è di scarsa qualità). E dal 2004, dopo la sostituzione della cinghia di distribuzione, è necessario calibrare il sensore dell’albero motore. Inoltre, quando la ceramica nel convertitore catalitico è danneggiata meccanicamente, la polvere viene aspirata nei cilindri. Probabilmente, la stessa cosa dovrebbe accadere dopo il rifornimento con carburante di bassa qualità, ma non sono a conoscenza di casi del genere.

Questi sono probabilmente tutti gli aspetti negativi associati ai “sei” della serie J. Non soffrono di contaminazione EGR, si avviano bene quando fa freddo e tollerano abbastanza bene la messa a punto della potenza. In ogni caso, sono “sovralimentati” all’estero. Si tratta di motori robusti, soprattutto quelli prodotti prima del 2003, quando non c’erano problemi con l’albero a camme e le camme. Anche il J32 con 300.000 km condivideva volentieri tutti i 260 cavalli (modifica Inspire/Saber Type S) e poteva funzionare senza consumare olio. Di solito, questi motori non morivano di morte naturale.

Sì, i giapponesi sono stati lenti a partire, ma negli anni ’80 hanno rapidamente recuperato il ritardo rispetto alle aziende occidentali. Hanno persino superato alcune di esse. Ad esempio, Mercedes-Benz ha introdotto le autovetture V6 solo nella seconda metà degli anni ’90. E la filosofia della BMW non include ancora motori con questa disposizione dei cilindri. Un tempo, i motori giapponesi a sei cilindri a V, rispetto ai motori in linea, spaventavano i consumatori (“come sono stretti, non si possono cambiare le candele, non si arriva da nessuna parte”). Ma poi, man mano che la gente ha acquisito familiarità con i motori stranieri, si è scoperto che i motori a V (con rare eccezioni) sono affidabili e durevoli. Per questo, si possono perdonare alcune difficoltà di manutenzione e riparazione. Anche i motori apparsi negli anni ’90, il J e il VQ, sono degni dei loro antenati. Dopotutto, se facciamo un paragone con i V6 di VAG, MB, ecc., il confronto non è affatto a favore di questi ultimi. Sebbene anche i tedeschi producessero motori potenti all’epoca. Un’altra cosa è che il J e il VQ sembrano essere gli unici motori giapponesi di vecchia scuola ancora in produzione. Gli altri, i “quattro” e i “sei”, sono stati sostituiti da motori che non hanno più un chiaro vantaggio rispetto alle loro controparti europee.