Al giorno d’oggi, il numero di motori elettrici in un’auto può essere qualsiasi, ma il motore a combustione interna è tradizionalmente uno solo (o nessuno). Tuttavia, è anche possibile montare due motori a combustione interna su un’auto contemporaneamente. Parliamo dei dieci sviluppi più interessanti, tra cui non solo concept e pezzi per le gare, ma anche modelli di serie.

Alfa Romeo 16C Bimotore (1935)

Cosa fare se i tuoi avversari nelle gare gareggiano su auto con motore V16 e tu hai solo un “otto” in linea? Esatto, metti due motori. Uno davanti al pilota, uno dietro di lui. Entrambi collegati a un cambio a tre velocità condiviso. E poi – immagina! – la trasmissione ha due alberi di trasmissione separati per ciascuna delle ruote posteriori (non trazione integrale).

L’ingegnere della Scuderia Ferrari Luigi Bazzi e lo stesso Enzo Ferrari sono dietro questo progetto. Negli anni ’30, la Scuderia Ferrari diventa la “scuderia” ufficiale dell’Alfa Romeo e inizia a sviluppare progetti interessanti.

Si decise di gareggiare nella classe più libera, la Formula Libre, che consentiva le maggiori libertà di progettazione. Fu l’Alfa Romeo 16C Bimotore a diventare la prima auto della storia con il logo Ferrari (era posto sui lati).

Due motori a otto cilindri da 3,2 litri ciascuno sviluppavano 540 CV. La dinamica di questa vettura sembra incredibile anche ai nostri giorni: accelerazione a 100 km/h in cinque secondi, velocità massima – più di 320 km/h. E questo quasi cento anni fa.

Tuttavia, il design non standard non portò al successo nelle corse. L’Alfa Romeo 16C Bimotore era caratterizzata da una scarsa maneggevolezza in curva a causa di una distribuzione del peso non riuscita, dovuta alla posizione posteriore del secondo motore. Le auto erano caratterizzate da una maggiore usura degli pneumatici e da un consumo eccessivo di carburante.

Di queste vetture ne furono costruite solo due e solo una copia originale è sopravvissuta fino ad oggi. L’altra fu distrutta negli anni ’30 dalla stessa scuderia. Successivamente, negli anni ’70, ne fu costruita una replica, che ora può essere ammirata nel Museo Alfa Romeo di Arese.

L’unico esemplare originale sopravvissuto è stato scoperto negli anni ’90 in Nuova Zelanda in pessime condizioni, ma anche questo è stato riportato a uno stato di conservazione decente.

Tempo G1200 (1936 – 1944)

Lo straordinario progetto bimotore nacque in Germania negli stessi anni della già citata Alfa, ma il progetto tedesco entrò in produzione. La Tempo G1200 fu una delle prime auto tedesche a trazione integrale. Fu creata dalla ditta Vidal & Sohn Tempo-Werk, con sede ad Amburgo.

La cabriolet fuoristrada a quattro porte con due motori fu prodotta in una tiratura abbastanza decente: 1335 esemplari. Il loro scopo, come si può intuire, era militare.

La carrozzeria aveva forme allungate particolari e da alcune angolazioni non si capiva subito dove fosse la parte anteriore e dove fosse quella posteriore, date le linee così simili dei cofani. Inoltre tutte e quattro le ruote erano girevoli. E non è tutto.

La simmetria aggiunge che ai lati della carrozzeria, esattamente al centro della base, ci sono ruote di scorta che ruotano liberamente. Quando attraversa grandi dossi, l’auto non si appoggia sulla pancia, ma, appoggiandosi su queste ruote, supera un’area difficile. Altrimenti, il SUV avrebbe un angolo di rampa insufficiente, perché la lunghezza del suo passo è di 2830 mm. Per fare un confronto, il classico Willys ha un passo di 2032 mm.

Le sospensioni a molle indipendenti su tutte le ruote aumentavano la capacità del veicolo di attraversare il terreno. E grazie alle ruote posteriori girevoli, il Tempo G1200 aveva una buona manovrabilità in spazi ristretti.

Sotto il cofano c’erano motori a due cilindri con una potenza di 19 CV ciascuno. Ciascuno aveva un cambio e trasmetteva la trazione alla propria coppia di ruote. Sulle strade era possibile utilizzare un solo motore per risparmiare carburante, ma fuoristrada si scatenava in piena forza.

Citroen 2CV 4×4 Sahara (1960 – 1971)

Anche questo modello fu prodotto in serie e la presenza di due motori, come nel caso della Tempo G1200, era dettata dalle esigenze fuoristradistiche. Il nome “Sahara” va preso alla lettera: questa vettura era davvero orientata all’uso nei deserti africani. Quando fu sviluppata, la Francia aveva ancora colonie in Nord Africa e i francesi avevano bisogno di un veicolo leggero, a quattro ruote motrici e senza pretese.

L’auto era alimentata da due motori da 12 CV, uno anteriore e uno posteriore. C’è una leva del cambio e una frizione.

Ma ci sono due serbatoi di benzina, ognuno con il proprio motore. E i serbatoi sono posizionati in modo insolito: sono installati completamente aperti sotto i sedili anteriori. E i bocchettoni di riempimento attraversano le portiere.

È vero, mentre l’auto veniva sviluppata, le colonie francesi stavano ottenendo l’indipendenza, all’inizio degli anni ’60 la Francia non aveva praticamente più territori in Africa. Ma il progetto della Citroen bimotore non fu abbandonato. Fu prodotta fino all’inizio degli anni ’70 e la tiratura ammontava a 694 esemplari.

Sono molto più apprezzate dai collezionisti rispetto alle normali 2CV. Qualche anno fa una di queste auto è stata venduta in Francia per 79.000 euro.

Michelin PLR (1972)

A guardare questa ridicola auto, si potrebbe pensare che sia un’auto da esposizione, progettata per impressionare il pubblico ai festival di tuning e senza alcuno scopo pratico. Al contrario! La PLR fu costruita dalla Michelin sulla base di una normale Citroen DS Break per testare ad alta velocità gli pneumatici per autocarri.

Vedete, questa vettura ha cinque normali ruote su ciascun lato e uno pneumatico da carico montato all’interno dell’abitacolo. Ha una propria sospensione e lo pneumatico poggia sul manto stradale attraverso una fessura nel pavimento. E il secondo motore era necessario per l’undicesima ruota.

Ufficiosamente, questo progetto è stato soprannominato Mille Pattes, “millepiedi” in francese.

Il fatto che la Citroen DS Break sia stata presa come base ha due ragioni. In primo luogo, in quegli anni Michelin possedeva un pacchetto di azioni di questa casa automobilistica. In secondo luogo, la sospensione idropneumatica di marca Citroen era utile per questo progetto. Qui è applicata su tutte le 11 ruote. Su ciascuna delle dieci ruote ordinarie è presente una sfera idropneumatica, mentre sulla ruota di carico ce ne sono quattro. Il sistema consente di sollevare e abbassare la ruota, nonché di impostarla in varie posizioni.

La Michelin PLR era molto grande (7,3 m di lunghezza) e pesante (9,5 tonnellate). Per questo aveva bisogno di due motori molto potenti: un V8 Chevrolet da 5,7 litri montato nella parte posteriore. Grazie a loro, l’auto è in grado di raggiungere velocità fino a 180 km/h, necessarie per i test degli pneumatici ad alta velocità.

Attualmente, questo gigante non viene utilizzato per lo scopo previsto, ma continua a viaggiare per fiere ed eventi promozionali. In altre parole, è diventata una show car, dopotutto. La maggior parte del tempo è parcheggiata al Museo Michelin di Clermont-Ferrand.

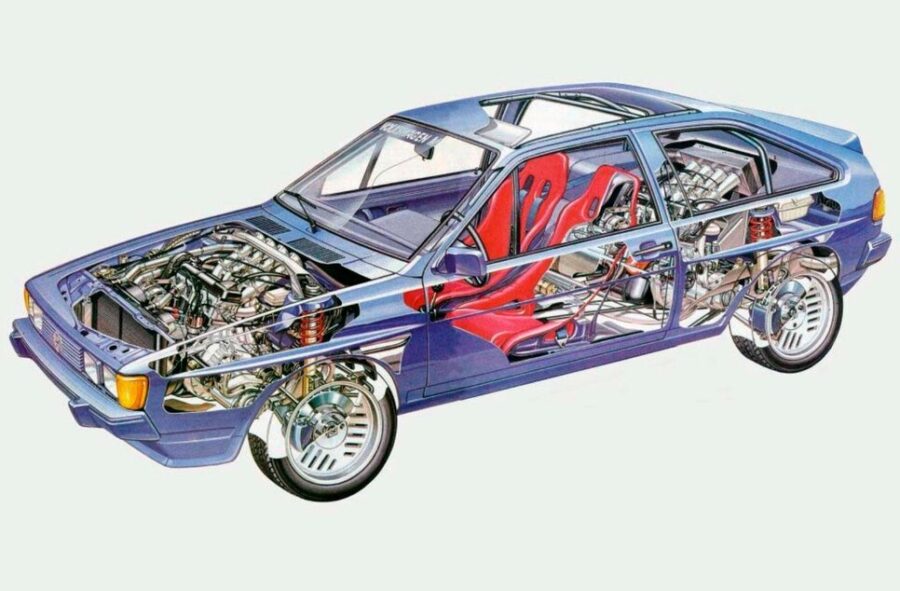

Volkswagen Scirocco Bi-motor (1983 – 1984)

All’inizio degli anni ’80, Volkswagen aveva già una Golf GTI “calda”, che dimostrava a tutti che un’auto “popolare” può essere sportiva. E poi l’azienda ha avuto l’idea di entrare nel mondo delle auto ancora più veloci. Si decise di produrre una Scirocco superveloce con due motori. L’azienda contava sulla produzione in serie e sulle prestazioni nel campionato mondiale di rally. È così che è apparsa la Scirocco bimotore.

Furono costruiti due prototipi. Il primo, denominato 360/4, aveva due motori da 1,8 litri, il secondo, denominato 280/4, aveva una coppia di unità da 1,6 litri.

La serietà delle intenzioni è dimostrata dal fatto che furono persino pubblicati opuscoli pubblicitari che illustravano il dispositivo della Scirocco bimotore. Sostenevano che un’auto del genere avrebbe accelerato fino a 97 km/h in 4,1 secondi.

Il progetto basato sulla Scirocco fu abbandonato quando la FIA chiarì che non avrebbe permesso a un’auto del genere di partecipare al Campionato mondiale di rally.

Tuttavia, la storia delle Volkswagen bimotore non finì qui. Già nel 1985, la Volkswagen Golf con una coppia di motori della GTI fece il suo debutto nel motorsport, nella famosa Pikes Peak Hill Climb, e conquistò il terzo posto, seppur dietro alla Audi Quattro in testa.

Nei due anni successivi, Volkswagen avrebbe costruito nuove versioni della Golf bimotore, specificamente per la scalata di Pikes Peak, ma senza successo. La seconda vettura fu persino più lenta di quella dell’anno precedente, e la terza non arrivò al traguardo a causa di un guasto tecnico, sebbene avesse guidato molto bene e avesse avuto la possibilità di vincere.

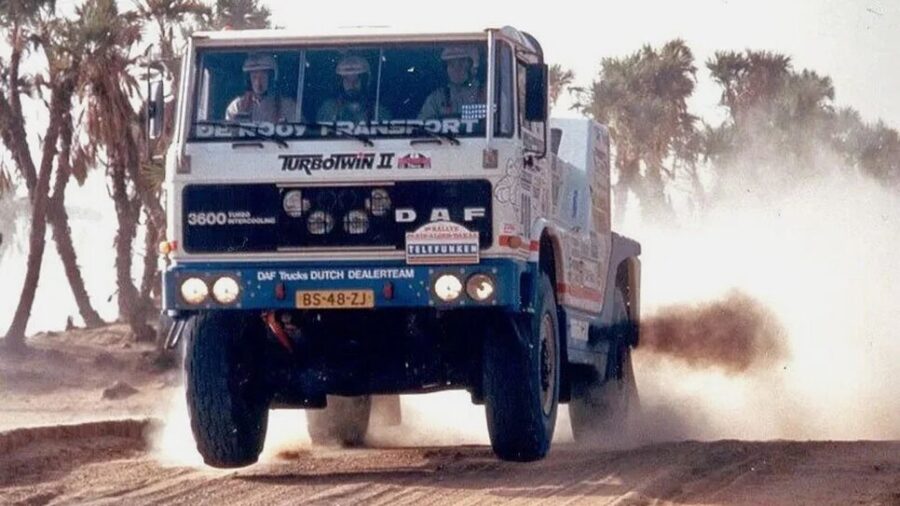

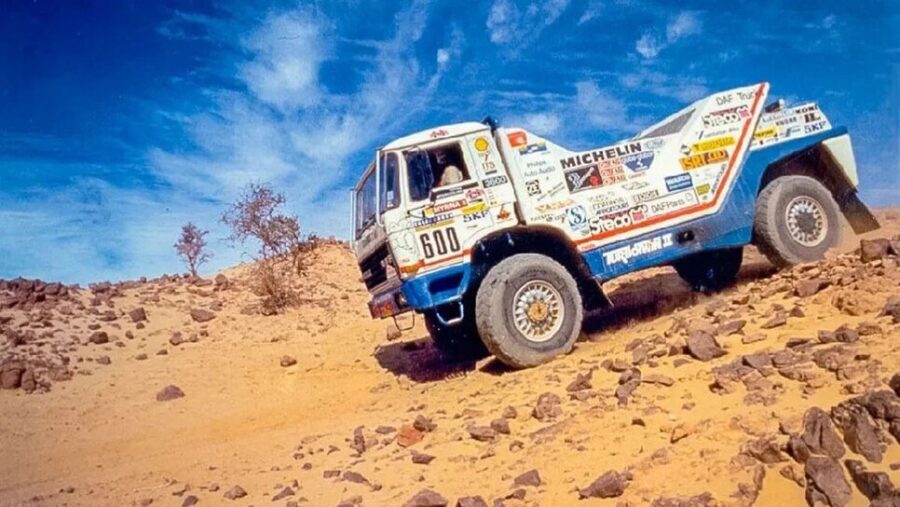

DAF 95 Turbo Twin (1984 – 1988)

Come tutti sappiamo, se prendi un KAMAZ e ci metti dentro qualcosa di veramente figo, inizierà a vincere la Dakar. Almeno nella classe camion. Ma in teoria, un veicolo pesante può essere potenziato ancora di più, e inizierà a sorpassare tutti, anche nella classifica generale.

Negli anni ’80, l’olandese Jan de Rooy, che aveva deciso di avere successo con i camion DAF, ebbe la stessa idea. Non era solo un pilota eccezionale, ma anche il creatore di veicoli da rally unici, che non si erano mai visti né prima né dopo alla Dakar.

Nei primi anni della Parigi-Dakar si rese conto che le capacità del solito motore V6 da 11,6 litri non erano sufficienti per le vittorie e che creare un nuovo motore era un compito troppo grande. Così si decise di raddoppiare il numero di motori.

Inoltre, fu raddoppiato anche il numero di cabine. Nel 1984, alla partenza del rally Parigi-Dakar, DAF si presentò con cabine anteriori e posteriori. Questa soluzione si ritrova anche nella vita ordinaria su alcuni camion dei pompieri, progettati per lavorare in spazi ristretti come le gallerie.

La potenza totale dei due motori era di quasi 800 CV e la velocità massima raggiungeva circa 160 km/h. In altre parole, l’auto era più veloce dei moderni camion della Dakar, che hanno un limite di velocità forzato di 140 km/h per motivi di sicurezza.

Il DAF a doppia testa non riuscì a terminare la gara a causa dell’incidente, ma durante la competizione ottenne buoni risultati, così Jan de Rooy decise di continuare a costruire camion così veloci. Rinunciò a due cabine (non ce n’era bisogno nelle corse), ma mantenne due motori.

Nel 1987, il suo DAF Turbo Twin II vinse la classe camion e l’anno successivo c’erano tutte le possibilità di competere per la vittoria nella classifica generale. C’erano due camion bimotore DAF 95 Turbo Twin e le loro caratteristiche erano eccezionali: potenza – circa 1220 CV, accelerazione a “cento” – 7,8 secondi e la velocità massima superava i 240 km/h! E questo nonostante il fatto che il camion pesasse più di dieci tonnellate.

Ma il disastro colpì. Uno dei due equipaggi di partenza ebbe un grave incidente ad alta velocità e rimase gravemente ferito. Jan de Rooy eliminò l’altro dalla competizione. E non creò più cose così pericolose.

Mercedes-Benz A38 AMG (1998)

La prima generazione della piccola Mercedes era nota per il fatto che si ribaltava nei test di resistenza e richiedeva modifiche nel processo di produzione. Tuttavia, è sulla base di questo modello che lo studio AMG ha realizzato uno dei suoi progetti più insoliti: la A38 AMG (nota anche come A190 Twin). Un secondo motore 1.9 è stato posizionato sotto il pianale nella parte posteriore. In questo modo, ciascuno dei motori ruotava sul proprio asse.

La potenza totale del gruppo propulsore era di 253 CV, con una coppia di 360 Nm. Ciò consentiva all’auto in miniatura di accelerare fino a 100 km/h in 5,7 secondi e di raggiungere una velocità massima di 230 km/h.

Il telaio è stato modificato di conseguenza, la carreggiata è diventata molto più larga per motivi di stabilità, quindi i passaruota sono così gonfi. I freni standard sono stati sostituiti da potenti meccanismi della E55 AMG. Infine, all’auto, che inizialmente non aveva un aspetto sportivo, è stato dato un aspetto sportivo: il paraurti anteriore con grandi prese d’aria, ruote enormi, scarico diviso su due lati.

Si dice che la Mercedes abbia preso in considerazione la produzione di una Classe A simile. Ma la questione si limitò all’assemblaggio di sole quattro copie, due delle quali andarono agli allora piloti di formula del team McLaren-Mercedes: Mika Hakkinen e David Coulthard.

TM Bimoto Audi TT (2007)

Questa vettura è stata creata dalla società di tuning MTM come progetto sperimentale, e l’esperimento ha avuto successo! L’auto è diventata a suo tempo l’Audi più veloce che potesse circolare su strade pubbliche. “Velocità massima” ufficialmente registrata: 393 km/h.

Motoren Technik Mayer è stata fondata dall’ex ingegnere Audi Roland Mayer, che ha partecipato allo sviluppo del motore per le leggendarie auto da rally Audi Quattro. Nel caso della TT, era anche curioso di “giocare” con i motori.

La base è stata la prima generazione della TT coupé, i motori sono una coppia di 1.8 turbo, la cui potenza totale è stata prima portata a 700-800 CV, per poi arrivare a quasi 1000 CV.

Il secondo motore, ovviamente, è nella parte posteriore. Ciò è chiaramente suggerito dalla gigantesca presa d’aria che spunta direttamente dal lunotto, così come dalle doppie prese d’aria nei parafanghi posteriori e dalla moltitudine di condotti d’aria nel paraurti posteriore.

La chiglia proveniente dalla presa d’aria superiore e i tre tubi di scarico messi in evidenza al centro sono particolarmente spettacolari.

Purtroppo, al giorno d’oggi la società MTM è impegnata in sviluppi di massa per il tuning e l’Audi TT ci ha lasciato: nel novembre 2023 è stata rilasciata l’ultima copia e non è previsto un successore.

Si dice che sia in fase di studio una sorta di auto elettrica simile, ma non è stata ancora presa alcuna decisione.

BELAZ-75710 (2013 – oggi)

Il più grande autocarro con cassone ribaltabile al mondo, in grado di trasportare fino a 450 tonnellate, ha un propulsore ibrido con due motori diesel V16 con un volume di lavoro di 65 litri ciascuno. E non sono collegati direttamente alle ruote: nessun cambio potrebbe sopportare un tale carico. Pertanto, i motori a combustione interna funzionano come generatori per alimentare i motori di trazione. Questo significa che il BELAZ-75710 è un ibrido seriale.

Va notato che al giorno d’oggi gli ibridi di serie si sono diffusi anche tra i normali veicoli stradali. Ad esempio, tra quelli che si possono trovare sul mercato russo, tali auto sono offerte dai marchi Evolute, Voyah e Aito. Ma tutti questi sviluppi hanno un solo motore a combustione interna, mentre nel BELAZ ogni V16 produce 2332 CV, per un totale di 4664 CV. Ma qui i quattro motori elettrici, che fanno ruotare direttamente le ruote, sono ancora più potenti: ognuno di essi ha 1630 CV. Il risultato è 6.520 cavalli alle ruote!

Quali sono i motori incredibili qui? I diesel sono MTU Detroit Diesel 16V4000 e i motori elettrici sono Siemens MMT500.

Le dimensioni della macchina bielorussa sono impressionanti: lunghezza – più di 20 metri, larghezza – circa dieci metri, altezza – otto metri. Il diametro esterno dei suoi pneumatici – più di quattro metri, il diametro dei dischi – 63 pollici. Si noti che le ruote sono accoppiate – sia sull’asse posteriore che su quello anteriore.

E questo mostro è in grado di sfrecciare attraverso le cave a velocità fino a 64 km/h.

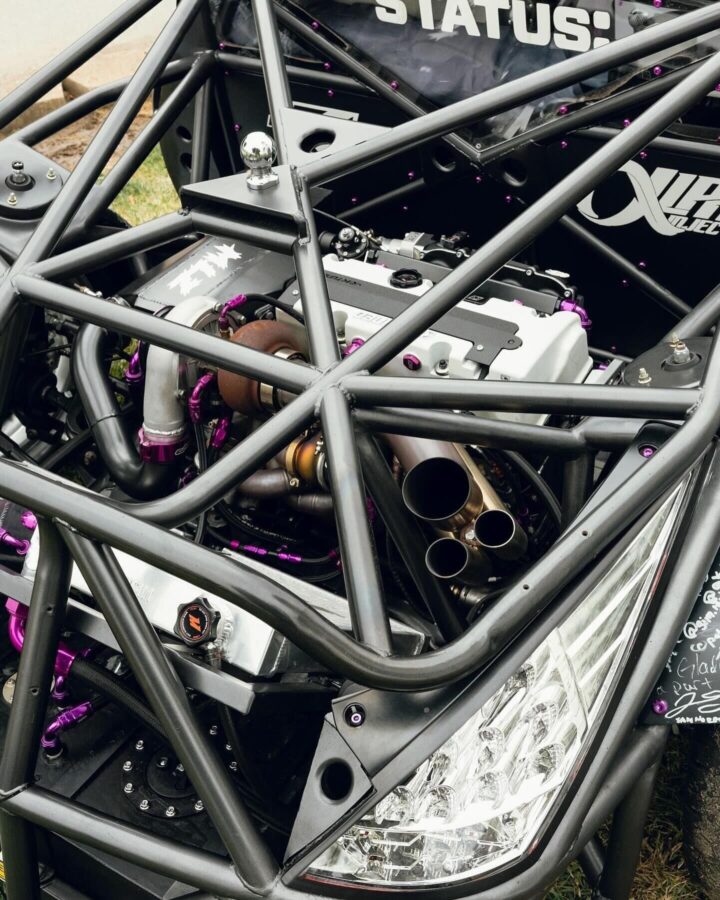

Nissan 350Z per Ashley Robinson (2023)

Questo è un esemplare dal destino unico. Qualche anno fa, il famoso giocatore di basket americano Ashley Robinson acquistò all’asta una Nissan 350Z “ammazzata” all’età di circa 20 anni per soli 800 dollari. Fu possibile restaurarla e aggiungere potenza con poco sangue, ma poi venne l’idea di costruire una macchina incredibile: al posto del normale motore V6 Nissan, la coupé ricevette due motori a quattro cilindri Honda K24.

Era: uno “atmosferico” da 3,5 litri. È diventato: due motori turbo da 2,4 litri. Erano inoltre forzati. E se il modello originale aveva a disposizione circa 300 CV, a seconda dell’anno di uscita, il dispositivo personalizzato sviluppa circa 1100 forze.

Insolitamente, ogni motore ha il proprio cambio manuale (sono presi dalla Honda Civic), e c’è un meccanismo speciale che permette di cambiare marcia in modo sincrono.

Potrebbe non essere stata una cattiva idea, ma ora è diverso. Le auto ibride, comprensibilmente, hanno un motore a combustione interna e almeno un altro motore elettrico. Nelle auto completamente elettriche è abbastanza comune che ci sia un motore per ogni ruota. Ad esempio, nel 2024 ci sarà una Gelendwagen completamente elettrica con quattro motori elettrici. Ed è improbabile che qualcuno metta due motori a combustione interna in futuro.